La vie dans l'espace à long terme

Les Contraintes Physiologiques

Les êtres humains sont habitués à la pesanteur. Notre corps est habituellement soumis à une force d’attraction envers la Terre, le poids. Comme nous l’avons dit précédemment, dans l’espace il n’y a pas de pesanteur, ce qui fait que le corps humain subit de multiples changements physiologiques comme par exemple le mal d’espace.

Le « mal de l’espace » ou « syndrome d'adaptation à l’espace » sont les symptômes variés que peuvent présenter les spationautes en impesanteur et qui sont liés à un phénomène de désorientation.

Les symptômes les plus fréquents sont la désorientation, les nausées, les vomissements et la somnolence. Ce syndrome serait éprouvé par près de la moitié des astronautes durant leurs premiers jours de séjour dans l'espace. Ils disparaissent au bout de la première semaine. L’organisme s’adapte progressivement à ces nouvelles conditions.

Malheureusement, ce processus d’adaptation signifie également que le corps commence à détériorer tout ce dont il ne se sert pas en apesanteur, comme nos os solides et lourds qui, brusquement, ne portent plus rien, ce qui, à long terme, peut provoquer l’atrophie musculaire, l’ostéoporose. Ce phénomène a donc des effets négatifs sur notre corps.

La sécurité de l'équipage et le bon déroulement de la mission pourraient être gravement menacés en cas de défaillance psychologique humaine telle que des erreurs dans la réalisation des tâches importantes, des problèmes de communication et de dynamique de groupe au sein de l'équipage, un stress psychologique critique consécutif à un séjour en milieu confiné ou à des troubles du sommeil chroniques.

L'adaptation humaine à l'espace et à l'absence de gravité lors de séjours prolongés pose plus de problèmes que le mal d’espace. On constate dans les astronautes une perte de la masse musculaire, l'apparition d'ostéopénie (baisse de la densité des os) et une baisse de l'efficacité du système immunitaire, entre autres.

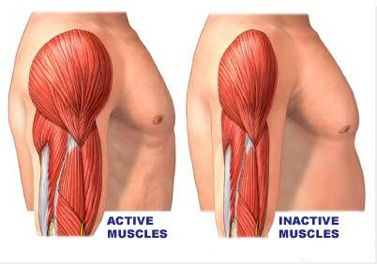

Effet de l’inactivité sur les muscles

Étant donné que les muscles sont moins sollicités et que le flux sanguin diminue, par le manque d’activité physique, ils commencent à s’atrophier. On observe une apparition d'un déclin en force maximale et en puissance entraînant une diminution des capacités fonctionnelles et une diminution de la résistance des muscles et des membres, cette altération est particulièrement marquée au niveau des muscles antigravitationnels comme le muscle soléaire.

Cette atrophie musculaire subie par les astronautes lors de leurs séjours dans l’espace, est à l’origine d’une perte en moyenne 20% de leur masse musculaire en dix jours, ce qui peut s’avérer dangereux pour ceux-ci.

En situation de microgravité ou d'apesanteur, le système musculo-squelettique n'est plus soumis aux contraintes (la pesanteur et en outre le poids) que la gravité lui impose sur Terre, ce qui entraîne son altération progressive : après un vol spatial de quelques jours, on remarque des modifications dans la balance calcique qui devient négative suite à une réduction de l'absorption intestinale du calcium, ainsi qu’une perte minérale, ce qui fait que les os deviennent plus légers et qui peut provoquer la ostéoporose (perte de la résistance des os qui prédispose aux fractures). Les effets sur la densité minérale osseuse sont très variables mais la perte osseuse est plus importante sur les os de la partie inférieure du corps, la partie qui, en Terre, soit en présence de pesanteur est habituellement en charge, le bassin, les vertèbres lombaires et les cols fémoraux. Dans l’espace, les os s’abîment en permanence. Ils deviennent fragiles et perdent des minéraux comme le calcium et le potassium. Sur terre, les os peuvent se « reconstruire » constamment grâce aux sels minéraux qu’on trouve dans l’alimentation (exemple : produits laitiers). Le squelette du corps humain a besoin de calcium chaque jour pour rester solide. On peut aussi observer que les astronautes deviennent plus grands en impesanteur. L'impesanteur fait momentanément grandir : les astronautes de Skylab ont gagné jusqu'à 4 cm au cours de leur voyage : on observe un étirement de la colonne vertébrale. L'absence de réaction du sol étire les cartilages qui séparent les vertèbres.

Os sain (à gauche) et os ostéoporotique (à droite)

Dans l’espace, comme le corps est en apesanteur, le calcium présent dans les os est transporté vers le dans le sang et évacué par les urines. Par conséquent, les os manquent de minéraux et deviennent très fragiles : ce phénomène est appelé l’ostéoporose, les astronautes perdent en moyenne 100 grammes de calcium par jour, alors que le corps possède une réserve d’environ 1kg (décalcification). Pour remédier à ces problèmes, il est indispensable d’avoir une alimentation riche en calcium et une activité sportive régulière.

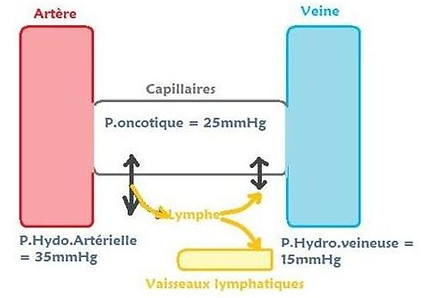

Sur Terre, la gravité tend à déplacer les différents liquides biologiques contenus dans notre corps, et notamment le sang contenu dans notre système circulatoire vers le bas. En apesanteur, l'absence de pression hydrostatique entraîne une redistribution de notre masse sanguine se repartant de manière égale sur tout notre corps. Les capteurs de ces régions vont interpréter cette redistribution et cet afflux sanguin comme une hyper volémie relative et vont enclencher différents mécanismes de régulation, comme par exemple, le système circulatoire, allant dans le sens d'une hypo volémie, afin de parvenir à un nouvel équilibre.

Les conséquences sont alors nombreuses :

Visage : Le sang et autres fluides étant redistribués vers la partie supérieure du corps, le visage paraît enflé.

Cœur : Le ventricule gauche, responsable de la contraction du cœur se rétracte jusqu’à 10 %, ce qui provoque des problèmes sur l’éjection de sang dans les artères, phénomène peut accentuer la fatigue.

Schèma du système sanguin

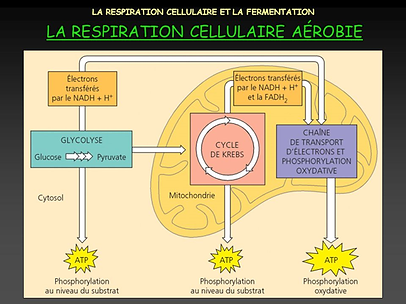

La Respiration Cellulaire Aérobie

Sur Terre, l’air qui rentre par nos narines reste principalement dans la partie supérieure des poumons. En impesanteur, l’air qui rentre dans les poumons est réparti de manière homogène sur tout l’espace. Ce phénomène s’observe également pour la quantité de sang qui irrigue les poumons à travers les capillaires. La capacité résiduelle fonctionnelle (capacité d'un individu à renouveler l'air qui demeure dans ses poumons lors d'une inspiration et d'une expiration normale) dépend de l'orientation du poumon par rapport au champ gravitationnel. La mécanique thoracique permet d'expliquer quelques modifications importantes de la respiration en apesanteur, comme une augmentation d'environ 40% de la respiration abdominale par rapport à la terre. Respirer est un phénomène naturel, automatique, réflexe, et essentiel pour vivre. Sa principale fonction : fournir du dioxygène à l’organisme et se débarrasser du gaz carbonique. La respiration cellulaire en est la cause : la mitochondrie est présente dans le cytoplasme des cellules eucaryotes. La glycolyse, qui est la dégradation du glucose en pyruvate, se produit dans le cytoplasme. Le pyruvate va rentrer dans la mitochondrie, ainsi que le dioxygène (O2), où il va subir une série de décarboxylations oxydatives appelée le cycle de Krebs, avec pour intérêt la production de transporteurs réduits RH2 (NADH, H+). Ces derniers seront ré oxydés dans la membrane mitochondriale interne, ce qui libère des H+ dans la matrice de la mitochondrie, H+ qui retournent dans le cytoplasme via l’ATP synthase, enzyme présente dans la membrane mitochondriale interne. Ce flux de retour des H+ sera à l’origine d’une grosse production d’ATP : énergie nécessaire aux réactions chimiques des cellules. Pour résumer, le glucose et le dioxygène vont entrer dans la mitochondrie, après plusieurs réactions chimiques, la mitochondrie va produire du dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau (H2O), mais ce qui est plus important, de l’énergie permettant les réactions chimiques des cellules.

La défense de l’organisme est normalement assurée par les globules blancs présents dans le sang. Dans des conditions d’impesanteur ces globules blancs sont affectés. 91 gènes impliqués dans la réponse immunitaire de l'Homme sont inhibés par l'apesanteur, empêchant alors le fonctionnement d'une des voies de signalisation intracellulaire, qui conduit en présence d'un pathogène, à la prolifération de lymphocytes T .Or, c’est pourquoi, en vol, on cherche à éviter tout risque d’infection qui pourrait alors rendre ce problème plus important et dangereux. Malheureusement, en impesanteur, les virus flottent dans « l’air » car ils ne sont soumis à aucune gravité. C’est pourquoi on utilise des filtres en vol, de manière à purifier l’air. En raison de tous ces problèmes physiologiques dus à l’impesanteur, il est indispensable que les astronautes aient une préparation sérieuse. Ils doivent prendre soin de leur santé pour contrattaquer les problèmes provoqués par l’espace. Il est nécessaire d’instaurer un programme d’exercices obligatoires pour conserver une bonne santé et une condition physique des astronautes. Il faut également préparer, un menu qui satisfait les besoins alimentaires et compense à la fois les pertes de calcium et autres minéraux indispensables au corps humain. Il ne faut pas non plus négliger l’hygiène personnelle, le temps de travail et le temps de repos.

Champ Magnétique Terrestre

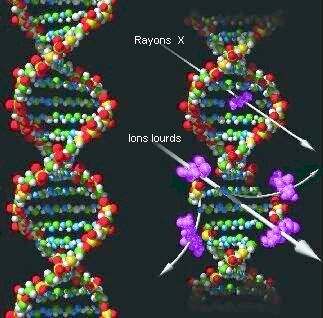

La Terre génère un champ magnétique naturel grâce à l’activité dans son noyau. Le noyau externe est de nature liquide. Le mouvement de ce fluide métallique engendre le champ magnétique terrestre. Ce champ magnétique couplé à l’atmosphère de la Terre nous protège de la plupart des radiations provenant de l’espace. Les astronautes en orbite basse (environ 350 km d’altitude) sont aussi protégés par l’atmosphère et le champ magnétique de la Terre. Mais lorsqu’ils quittent ces zones de protection, les radiations deviennent plus problématiques. Ces particules et rayonnements ionisants sont d’origine solaire et galactique et le taux d’irradiation va varier selon l’orbite. Dans l’espace, les cosmonautes sont irradiés de 100 à 400 fois plus que sur terre. Les doses reçues restent admissibles et comparables à celles de certaines professions sur Terre. On calcule qu’un astronaute ayant effectué trois vols de moins d’un mois chacun dans sa carrière aurait reçu environ 10 rem , alors que la dose acceptable sur terre dans une profession à risque est de 200 rem. Il y a donc bien un danger réel, dont les effets ne se font remarquer généralement quelques années plus tard. Donc, dans l’espace toute sorte de matériau (inerte ou vivant) est sensible à l'ionisation de surface à cause du bombardement des protons de forte énergie émis par le Soleil et des ions lourds émis par une supernova (qui est l’explosion d’une étoile).

La navette spatiale est donc la meilleure -et la seule- protection contre les radiations. Mais la navette est quand même bombardée par des protons ou des électrons qui peuvent endommager des appareils, pouvant aller jusqu'à la panne totale ou la perte d'instruments. Bien que la navette soit un très bon bouclier contre les radiations, elle ne peut contrer les radiations cosmiques issues de la Voie lactée ou des supernovae extra galactiques.Des ions de fers traversent le système solaire à près de 300 000 km/s. Ils vont traverser les blindages de la navette spatiale, les tissus de la combinaison, et donc facilement déchirer les cellules et fracasser les chaînes d'ADN, provoquant des mutations cellulaires et génétiques et induisant le développement de cancer. Même dans une station et en combinaison le risque existe. Dans ces conditions il sera très difficile de vivre dans l’espace longtemps, plus tard, on verra une solution possible.

Ces radiations vont poser quelques problèmes aux cosmonautes.

Commes mutations dangereuses. Des radicaux libres apparaissent à cause des ions lourds émis par les supernovas. Ces radicaux libres brisent localement l’ADN. Des mutations génétiques sont provoquées par les ions lourds et les rayons X, puisqu’ils possèdent l’énergie suffisante pour altérer notre ADN. Ceci peut entrainer la formation de tumeurs : il y a donc risque de cancer, même si le risque n’est pas totalement confirmé. Pendant ce temps, on évite au plus l’exposition à ces radiations. Les sorties extravéhiculaires ne se réalisent que pendant le temps nécessaire lorsqu’on détecte une éjection de matière coronale par le Soleil.

Influence des rayons ionisants sur la molécule d’ADN

Échantillon d'ADN sanguin prélevé chez un astronaute d'ISS et marqué par fluorescence. Tous les brins d'ADN colorés sont des segments d'ADN brisés qui ont mal été réparés.

Une étude a calculé que dans l’hypothèse d'un voyage sur Mars, avec une durée minimum de 972 jours, les astronautes recevraient des doses de radiations 1000 fois plus importantes que sur Terre. Il faut imaginer que la dose reçue serait une infinité de fois plus grande pour les hommes et femmes qui vivraient à long terme dans l’espace. De plus, à l'heure actuelle, les médecins ne connaissent pas à la perfection le processus de développement du cancer ni comment le soigner, puisque pour eux, la réaction des cellules est inattendue. Si nous connaissions totalement sous quelles conditions se développe un cancer, les ingénieurs et les médecins pourraient mieux protéger les astronautes, les futurs touristes spatiaux et donc prolonger le temps maximal de vie dans l’espace.

Oeil Humain

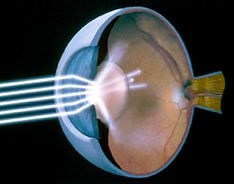

Cristallin recevant des rayons lumineux

La cataracte est une maladie liée à l’opacification partielle ou totale du cristallin. Ici on n’aurait pas une cataracte sénile ou héréditaire, mais une cataracte radio-induite. Dans ce cas, les rayons ionisants tuent des cellules présentes dans le cristallin. Comme le cristallin ne possède pas de vaisseaux sanguins les cellules mortes vont s’accumuler sans êtres évacuées et vont créer des dépôts de déchets cellulaires. C’est pour cela qu’il y aurait apparition de taches opaques dans cette zone et que la vision est bolquée.

Le Dr Cucinotta démontra qu'il existait un lien entre l'augmentation de la dose de radiation (plus de 8 mSv) et le risque de cataracte, phénomène qui n'apparaissait pas chez les astronautes ayant été exposé à des doses inférieures. Aujourd'hui 48 astronautes retraités sont concernés par cette maladie, principalement ceux ayant participés aux missions lunaires et aux activités extravéhiculaires.

Comparation entre la Vision Normale et la Vision avec Cataracte

L'espace est donc un endroit dangereux pour la santé de l'Homme.