La vie dans l'espace à long terme

Le développement du Concept

Il faut faire la diférence entre une colonie ou un habitat spatial et une station spatiale. La station spatiale n’est qu’un simple véhicule ou ne peuvent vivre qu’un nombre réduit de personnes, des dizaines au plus. Une colonie spatiale es un monde autonome en miniature capable d’alberger une population de centaines voire de milliers d’etres humains de tous ages. La station spatiale est déjà réalisable avec la technologie actuelle, et on en a deux en orbite (la ISS et la Tiangong 1). De nos jours nous n’avons aucun habitat spatial. La différence est en rálité évidente, mais les deux concepts sont souvent confondus.

Si l’on veut une vie à long terme, il faudrait une colonie et pas une station spatiale. Il faut quand même s’interesser aux stations pour développer l’idée de colonie.

Le concept de station spatiale toroïdale avec gravité artificielle est très ancien. Le pionnier de la cosmonautique Konstantin Tsiolkovsky avait déjà affirmé en 1895 –bien que ses idées ne furent publiées qu’en 1903- que la rotation d’un vaisseau spatial pouvait être utilisée pour créer une gravité artificielle. Tsiolkovski avait également eu l’idée de doter les stations spatiales de serres pour qu’elles soient autosuffisantes.

La première station toroïdale apparaît en 1928 lorsque Herman Potočnik publie sonŒuvre Das Problem der Befahrung des Weltraums. Der Raketen-Motor (‘Le problème du vol spatial. Le moteur-fusée) sous le pseudonyme de Hermann Noordung. Potočnik fut le premier à concevoir une station orbitale en forme de roue (Wohnrad) de trente mètres de diamètre avec des miroirs pour illuminer la face intérieure du tore. L’idée de Potočnik serait populaire parmi d’autres visionnaires allemands comme Hermann Oberth, Wernher von Braun ou Willy Ley. Cependant il faudra attendre les années 50 pour que le concept devienne réellement populaire. C’est précisément de cette époque que datent les fameux modèles de stations spatiales toroïdales que l’artiste Chesley Bonestell créa pour la série Man will conquer space soon! de la revue Colliers qui s’alimente des idées de von Braun et Ley. Ces modèles de stations spatiales rotatives resteront à jamais gravés dans le subconscient collectif de toute une génération. Quinze ans plus tard lorsque Kubrick devait imaginer une grande station spatiales pour 2001: Odyssée de l’espace, il n’eut aucun doute. Il la construisit en forme toroïdale.

L'ISS:

une station spatiale

Elysium:

une colonie spatiale

(du film Elysium)

La Wohnrad de Herman Potočnik.

Attention aux miroirs pour illuminer le tore

Le premier qui fut ambitieux et qui en parla dans son ouvrage fut le physicien irlandais John D. Bernal. En 1929, il publia The World, the Flesh and the Devil, où il décrivit les premières colonies spatiales. Bernal imagina les premiers habitats spatiaux gigantesques avec des sphères de 16 kilomètres de diamètre avec une capacité d’accueil entre vingt et trente mille personnes.

Il est vrai qu’il ne donna pas beaucoup de détails mais son idée survécut. Plusieurs décades plus tard, en 1956, Darrell Romick proposa une colonie extravagante dimensionnée pour vingt milles personnes. L’habitat de Romick était un étrange cylindre d’une longueur d’un un kilomètre et trois cents mètres de diamètre avec une section en forme de disque logée dans une des extrémités. Le disque avait un diamètre de cinq cents mètres et 82 étages où habiteraient les colons. Cette colonie devait servir de quai orbital pour construire des vaisseaux à destination d’autres mondes en ligne avec les idées de von Braun.

Mais si la colonisation de l’espace était une religion, Gérard K. O’Neill serait son unique prophète.

Ce professeur de physique de Princeton réinventa le concept d’habitat spatial et le rendit extrêmement populaire pendant les années 70. Il est impossible de parler de colonies spatiales sans parler d’O’Neill. Ce physicien américain développa non seulement l’idée des colonies spatiales mais il créa un authentique mouvement social sans frontières pour promouvoir l’importance de l’humanité et l’exploration de l’espace. Selon O’Neill, les superficies planétaires ne sont pas le meilleur lieu pour une civilisation technologique. Si l’humanité veut prospérer, elle doit vivre dans l’espace où l’énergie est abondante et gratuite et où il n’existe pas de danger de contamination de l’écosystème.

Les colonies spatiales seraient la solution au problème de la croissance destructive de notre civilisation: dans l’espace notre espèce pourrait croitre de manière exponentielle grâce à l’énergie et aux ressources illimitées du Système Solaire et ce sans risquer de détruire notre planète.

Station spatiale de Darrell Romick.

Esquisse basique d’un Cylindre d’ O’Neill, la colonie spatiale par excellence (Don Davis/NASA).

Esquisse de la Station spatiale de Darrell Romick.

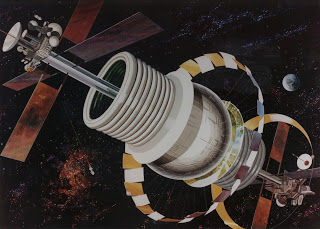

Deux cylindres O’Neill accouplés pour neutraliser leur moment angulaire. On peut voir les petits cylindres qui servent de fermes et autour d’eux et le système de miroirs (NASA/Don Davis).

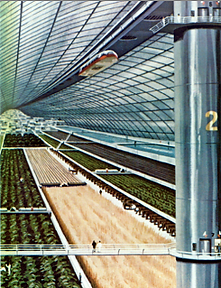

Vue intérieure des cylindres (NASA/Don Davis).

Tout commença en 1969 lorsqu’O’Neill travaillait comme professeur de physique de première année à l’Université de Princeton.

Attiré par le concept de stations spatiales, il demanda à ses étudiants d’explorer la physique liée à ces colonies. Les devoirs se transformèrent rapidement en groupes de travail semi-permanents et peu de temps après O’Neill et ses élèves esquissèrent les premiers croquis de colonies modernes tels que nous les connaissons aujourd’hui : des mondes artificiels autosuffisants avec une capacité d’accueil pour des milliers de personnes.

Contrairement à la station orbitale en forme de roue (Wohnrad) de Potočnik, les colonies de O’Neill avaient une forme cylindrique au lieu de toroïdale, une forme déjà évoqué en 1954 par Hermann Oberth dans Menschen im Weltraum(‘Les hommes dans l’espace’). Il ne s’agit pas d’un hasard : le cylindre est la forme géométrique qui permet d’obtenir la plus grande surface tout en gardant la même gravité artificielle pour une masse -ou surface- déterminée.

Chaque habitat serait un énorme tuyau qui tournerait sur son axe longitudinal, en produisant ainsi une gravité artificielle similaire ou légèrement inférieure à celle de la terre. La surface interne du cylindre serait recouverte de rivières, montagnes et champs de culture ou de villes et de déserts. N’importe quelle combinaison serait possible. Les colons vivraient en petites communautés qui seraient réparties sur un paysage bucolique sculpté selon l’imagination.

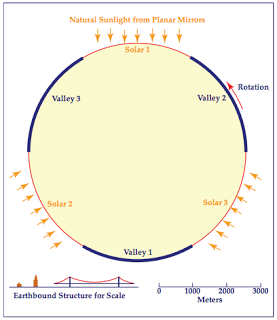

Chaque cylindre serait divisé en trois sections longitudinales habitables appelées ‘vallées’ et entre elles seraient intercalées trois gigantesques ‘fenêtres’ -‘solaires’- pour l’illumination. Trois miroirs énormes fixés à la base de la structure serviraient à canaliser la lumière solaire à travers les fenêtres et à simuler le cycle jour-nuit. Les nuages glisseraient sur la surface à environ 1300 mètres de hauteur dans une atmosphère avec une pression inférieure à celle de la terre et composée principalement d’oxygène (il est beaucoup trop cher d’importer des milliers de tonnes de nitrogènes depuis la Terre). La nourriture serait obtenue au moyen de 72 petits cylindres indépendants situés autour de l’habitat principal. Sur ces derniers, se trouveraient les zones agricoles et les fermes. Chacun de ces petits cylindres serait doté d’un miroir qui garantirait une illumination constante pour les cultures.

Et les micrométéorites? Conformément aux calculs d’O’Neill, il ne s’agirait pas d’un problème. La colonie serait si grande que même si l’un d’eux parvenait à perforer un des multiples panneaux qui formaient les fenêtres, l’air mettrait plus de trois cents ans pour s’échapper. On disposerait donc de temps plus que suffisant pour résoudre ce problème. Le dessin basique du cylindre d’O’Neill, comme serait connu ce genre de colonie, prévoyait la construction d’habitat en couple, chacun avec un sens de rotation opposé. De cette façon on annulerait le moment angulaire total du système et cela permettrait de manœuvrer facilement afin qu’il soit toujours orienté vers le soleil. Sinon l’axe de la colonie se déplacerait à peu près d’un degré par jour par rapport à l’astre roi. Puisque qu’une colonie spatiale est un énorme gyroscope, le défi majeur d’O’Neill était de la bouger pour qu’elle soit toujours orientée vers le Soleil.

Budget énergétique pour se déplacer depuis L5 o L4 (NASA).

Partie du cylindre d’O’Neill (Physics Today/Gerard K. O’Neill).

Les millions de tonnes indispensables à la construction de ces monstres ne proviendraient pas de la Terre mais de la Lune. Son puits gravitationnel est très inférieur à celui de notre planète. Il est par conséquent beaucoup plus facile de déplacer les matériaux depuis notre satellite que depuis la Terre. Les missions Apollo venaient de découvrir que le régolite lunaire contenait d’importantes quantités d’oxygène et des métaux – aluminium, magnésium et titane principalement- qui attendaient d’être récoltées. Un accélérateur linéaire de masses -une espèce d’accélérateur de particules gigantesque- aurait pour mission de déplacer des millions de tonnes de matériel jusqu’au point de Lagrange L5 du système Terre-Lune (situé dans l’orbite lunaire 60º devant notre satellite), le lieu choisi pour construire la colonie. Depuis L5 -ou L4- l’accès à l’orbite des stations géostationnaires ou lunaires serait plus aisé et le un coût énergétique serait réduit. Grâce aux matériaux lunaires, la colonie devrait seulement importer de la Terre de l’hydrogène -comme combustible et pour créer de l’eau, de l’oxygène lunaire-nitrogène-comme engrais et pour l’atmosphère- et du carbone. Avec le temps, la colonie devrait puiser ces éléments dans les astéroïdes proches, pour ne pas dépendre de la Terre en ce qui concerne ces matériaux.

O’Neill imagina trois types d’habitat selon leur taille qu’il appela « îles ». L’île 1 la plus petite et la première à être construite, serait un cylindre d’une longueur d’un kilomètre et d’un diamètre de deux cents mètres avec une capacité d’accueil de dix mille personnes. Les dimensions de l’île 2 serait 3,2 kilomètres sur 640 mètres et à pourraient accueillir jusqu’à cent mille personnes. L’île 3 serait un énorme cylindre 10 x 2 kilomètres avec un million d’âmes tandis que l’île 4 mesurerait 32 x 6,4 kilomètres et pourraient loger jusqu’à vingt millions de colons. L’île 4 était la colonie la plus grande qui pourrait être construite à l’aide de technologie ‘normale’. Les habitants des colonies voyageraient depuis l’orbite basse jusqu’à L5 au moyen de vaisseaux conçus à cet effet.

Dessins/Modèles d’habitats du MIT

Dessins/Modèles d’habitats du MIT proposant plusieurs solutions pour illuminer les habitats cylindriques. Dans le second cas l’habitat a une seule fenêtre frontale (Don Davis).

Après avoir fait mûrir pendant cinq ans son concept de colonie spatiale, O’Neill publia en septembre 1974 dans la revue Physics Today l’article Colonization of Space, le premier document technique qui abordait les défis techniques des habitats spatiaux. O’Neill n’inventa pas le concept de la colonie spatiale cylindrique puisque de nombreux ingénieurs et écrivains de science fiction en avaient parlé auparavant. D’ailleurs, Arthur C. Clarke publia dans son roman Rendez-vous avec Rama en 1973, deux ans avant que O’Neill n’écrive son article (le protagoniste de l’œuvre de Clarke est Rama, un vaisseau interstellaire extraterrestre qui est en même temps un habitat cylindrique). Cependant, O’Neill donna des détails sur le concept à un niveau sans précédent. Il étudia non seulement les problèmes techniques les plus importants mais il étudia également les aspects écologiques et culturels. Une des critiques les plus courantes que recevaient les cylindres d’O’Neill était l’énorme taille que devaient avoir les miroirs chargés de l’illumination. Des modèles alternatifs de l’Institut de Technologie de Massachusetts (MIT) démontrèrent qu’il était possible d’illuminer l’intérieur d’un habitat cylindrique avec des fenêtres plus petites (‘habitats tournesol’), en utilisant des miroirs plus grands qui pouvaient être fixes.

Au milieu des années 70, tout le monde parlait des colonies spatiales. Le programme Apollo n’était qu’un début. Pendant l’été de 1975 le centre Ames de la NASA et l’université de Stanford organisèrent une étude connue comme le 1975 Summer Study. Pendant plus de dix semaines, des douzaines d’experts se réunirent pour discuter de la viabilité technologique des colonies spatiales sous la direction technique de Gérard O’Neill en personne. À la surprise de tout le monde, les calculs préliminaires d’O’Neill s’avérèrent corrects et il n’existait aucun problème majeur pour construire des habitats spatiaux. Bien entendu à condition qu’on dispose de millions de tonnes de matériel lunaire et un budget illimité. Cependant,

Le Summer Study de 1975 détecta plusieurs points faibles des modèles de colonie O’Neill. Le plus important était le manque de protection adéquate contre la radiation. Pour résoudre ce problème, les experts de la NASA recommandèrent d’augmenter considérablement la masse des colonies. Cette masse extra servirait de protection contre la radiation.

Le Summer Study analysa les différentes géométries que pourrait avoir un habitat spatial. Étant donné qu’une des conditions indispensables est que la colonie tourne pour avoir une gravité artificielle, les habitats doivent être symétriques par rapport à un axe de rotation comme minimum. Ceci limite les formes possibles de la sphère: le tore, l’haltère et le cylindre (ou une combinaison de plusieurs d’entre elles). Il n’est pas surprenant que toutes -sauf l’haltère- ont été proposées pour dessiner les habitats spatiaux.

Formes possibles pour les habitats spatiaux (NASA).

Tore de Stanford.

Tore de Stanford. En haut le miroir principal (NASA)

Parties du tore (NASA).

Détail du système de miroirs pour la zone vitrée du Tore de Stanford (NASA).

Le concept de Tore de Stanford est le fruit de Summer Study de 1975. Il s’agit fondamentalement d’une version enrichie de la station classique en roue de Potočnick qui permettrait, contrairement au cylindre de O’Neill de profiter au maximum du volume pressurisé).

Ce modèle permettait d’éliminer le besoin d’orienter constamment la colonie vers le Soleil (il suffirait de bouger le miroir principal), l’autre talon d’Achille des habitats d’O’Neill. Allan Russell et une dizaine de participants au Summer Study, sont à l’origine du modèle Tore, un concept qui n’a jamais été adopté par O’Neill.

Le Tore de Stanford était une colonie d’un diamètre de 1795 mètres doté d’un tube pressurisé de 130 mètres de diamètre. L’habitat aurait une population de dix milles personnes qui tournerait une fois par minute pour garantir une accélération de 1 g (les cylindres d’O’Neill devaient tourner à peu près à 3 rpm). La taille de colonie était un compromis entre une vitesse de rotation pas trop élevée (ce qui augmenterait l’effet désagréable des forces de Coriolis) et une masse totale raisonnable. Cette limite de 1 rpm avait été déterminée grâce aux calculs de Larry Winkler, de MIT. La structure toroïdale était unie à l’axe par six rayons de quinze mètres de diamètre dotés d’ascenseurs. La partie centrale de l’habitat incluait les ports d’arrimage pour les vaisseaux spatiaux qui n’avaient pas besoin d’égaler leurs vitesses avec l’extérieur rotatif pour s’accoupler. Au milieu du tore, il y aurait une zone destinée aux sports en gravité zéro et au vol libre.

L’illumination serait assurée grâce à un grand miroir circulaire placé sous la colonie. Le miroir formerait un angle de 45º par rapport au plan du tore et refléterait la lumière du soleil vers un autre ensemble de miroirs situé autour de l’axe. Ces miroirs en question conduiraient la lumière vers la section pressurisée. En les bougeant on réussirait à simuler les cycles de jour et de nuit. Cette zone serait recouverte par un toit en verre formé de plusieurs miroirs qui filtreraient la radiation ultraviolette et éviteraient que la lumière solaire ait une incidence directe sur la colonie grâce à un dessin ingénieux. Le volume pressurisé du tore ne serait pas suffisant pour que la colonie ait des nuages ou de la pluie. On devra donc faire appel à des pulvérisateurs situés dans le toit. Ceux-ci simuleraient les précipitations s’il s’avérait nécessaire. En ce qui concerne la sécurité, si un météorite perforait le tore et ferait un trou d’un mètre de diamètre, la pression atmosphérique mettrait dix heures pour atteindre la moitié de la valeur d’origine.

L’étude de la NASA détermina qu’il suffirait de 63 hectares de sol cultivable pour produire les aliments de la colonie.

Cependant, la structure sociale ressemblerait à celle d’un kibboutz israélien. Les colons vivraient dans de modestes appartements individuels situés sur des terrasses pour profiter au maximum l’espace intérieur. Les fenêtres et les murs seraient nécessaires seulement pour garantir l’intimité puisque le climat ne représenterait aucun problème. À l’intérieur des maisons, il y aurait de nombreux meubles et objets en métal ou en céramique fabriqués à partir de régolite lunaire. Par contre, il y aurait très peu d’éléments en plastique ou en bois car ils devraient être importés de la Terre (les toiles et le verre pourraient être obtenus à partir de la silice lunaire).

À l’intérieur de la colonie, le recyclage des ordures et matières premières ne serait pas une simple option vitale mais il s’agirait d’une question de vie ou de mort, La colonie requerrait une masse de dix millions de tonnes pour être construite comprenant une structure métallique principale de 2,1 centimètres de grosseur minimum avec une masse totale de 156000 tonnes. Pour les fenêtres de la partie intérieure il faudrait 48000 tonnes de verre d’une épaisseur de 2,8 centimètres.

La partie supérieure de la section pressurisée contiendrait les logements, les parcs et les zones agricoles tandis que la section inférieure serait destinée aux machines indispensables au bon fonctionnement de la colonie. Le bouclier antiradiation de régolite lunaire serait situé à peu de mètres du tore pressurisé. Comme il est statique, la présence du bouclier pourrait être à l’origine d’une défaillance catastrophique de la structure pivotante.

Curieusement, la plupart des dessins du Tore ne reflètent pas ce bouclier statique de scories lunaires car il fut ajouté au dernier moment lorsque les auteurs du Summer Study se rendirent compte de l’importance de la radiation.

Zones de logement et agricoles (NASA).

Autre agencement du Tore de Stanford avec une population plus dense (NASA/Don Davis).

Composition du régolite lunaire, le matériel choisi pour les colonies (NASA).

Habitat cylindrique genre Tournesol d’O’Neill.

En 1977 la NASA réalisa la seconde et dernière étude sur les habitats spatiaux. O’Neill participa à ce travail. Suite à ce dernier, un nouveau modèle pour les habitats spatiaux, appelé “sphère de Bernal”, devint populaire. Il était fondé sur le concept de John Bernal dont nous avons parlé antérieurement. En réalité, ce modèle est né en 1975 lorsque Larry Winkler, qui était alors un étudiant universitaire du MIT, travailla avec con O’Neill pour améliorer le modèle de ses cylindres et pour limiter leur vitesse angulaire. Ce faisant, O’Neill proposa son modèle de cylindre style tournesol, plus massif que les autres modèles, fondés sur les études d’illumination du MIT. O’Neill défendra ce concept devant le Congrès des États Unis (il est souvent confondu avec la sphère de Bernal). L’habitat tournesol évoluera jusqu’à devenir la sphère de Bernal du Summer Study.

Sphère de Bernal ‘Île Un’. On peut observer les miroirs qui conduisent la lumière à l’intérieur de l’habitat (NASA).

Étant donné que la sphère est le solide qui a une surface plus petite pour un volume donné, on décida d’employer une sphère au lieu d’un cylindre ou un tore pour l’habitat central sous le prétexte d’économiser de la masse. Cette décision fut prise malgré qu’il ne s’agisse pas de la forme la plus confortable pour les colons. La zone habitable de ces derniers ressemblerait à une vallée énorme en pente. À cause de la forme sphérique, la gravité diminuerait constamment au fur et à mesure que nous nous éloignerions de l’équateur de la colonie. Une excursion à l’axe en apesanteur requerrait que les colons franchissent une montée de plus en plus raide, ce qui serait compensé par la descente de l’ «accélération gravitationnelle’. Pour cette raison, les colons vivraient dans la section sphérique la proche à l’équateur tandis que les « régions polaires » -avec peu de gravité et soumises à de fortes forces Coriolis- seraient occupées par les deux grandes fenêtres d’illumination et les zones agricoles. Protéger les habitants de la radiation devint une priorité et c’est pour cette raison que les fenêtres étaient disposées de telle façon qu’elles étaient protégées de la radiation et des micrométéorites. Un ensemble de miroirs extérieurs situés ingénieusement illumineraient l’intérieur de la sphère à travers des deux grandes fenêtres. La zone agricole se trouverait sur une suite de petits tores situés devant et derrière la sphère principale. Comme pour les autres cylindres, O’Neill imagina une série d’‘îles’ de Bernal en fonction de leur taille.

Parties de la sphère de Bernal (en haut), sans miroir. En bas, système d’illumination (NASA/Don Davis).

La construction de stations géostationnaires d’énergie solaire (SPS) serait la principale occupation des colonies spatiales (NASA).

Les idées d’O’Neill devinrent si populaires qu’en 1975 naquit la L-5 Society, une association d’amateurs visant à populariser le concept de colonies spatiales. C’est ainsi qu’en 1977 naîtrait le Space Studies Institute, une organisation similaire –mais un peu plus sérieuse- créée par le propre O’Neill et son épouse. Cette même année, O’Neill publia The High Frontier, une œuvre qui deviendra très vite la Bible des partisans des villes spatiales. Illustrée par le fameux artiste Davis - de Cosmos- The High Frontier est un essai avec des touches de science fiction qui débordait d’optimisme sur le futur de l’humanité et une foi sans égal dans la technologie. Il s’agit du genre de livre qu’il serait impossible de trouver de nos jours. L’intérêt pour les colonies spatiales atteignit son zénith à la fin des années 70 grâce à la combinaison de l’enthousiasme suscité pour le programme spatial habité après les missions Apollo et l’espoir que les stations géostationnaires d’énergie solaire (SPS) deviennent la salvation énergétique de l’humanité en pleine crise du pétrole. La principale justification de l’existence des colonies spatiales était précisément servir d’usines pour ces gigantesques stations d’énergie solaire qui permettraient une croissance soutenue de notre civilisation.

Dans les années 80 la réalité fut toute autre. Les plans ambitieux de colonies spatiales de la décade antérieure reçurent un sérieux revers. Une fois surmontée la crise du pétrole, les politiciens perdirent tout intérêt dans les stations SPS. C’est ainsi que disparut la principale justification pour construire les habitats spatiaux. Par ailleurs, les rêves d’accès peu coûteux à l’espace –fondamentales pour la construction de la colonie– se sont désintégrés dans le ciel de Floride en 1986 en même temps que la navette spatiale Challenger. En effet, depuis l’étude des colonies spatiales a avancé très lentement.

Ces dernières années, on a assisté à la naissance de nouveaux concepts qui essaient de réduire les problèmes inhérents aux trois modèles classiques d’habitats spatiaux (Cylindre d’O’Neill, Tore de Stanford et Sphère de Bernal). Le plus frappant, sans vouloir offenser Lewis One de la NASA, est Kalpana One, un habitat cylindrique dimensionné pour trois mille personnes. Il s’agit d’une espèce d’hybride entre le cylindre d’O’Neill et le Tore de Stanford. Avec un rayon de 250 mètres et une longueur de 350 mètres, Kalpana One essaie de résoudre le principal problème des habitats en rotation, qui est la tendance à la précession de l’axe principale de rotation de la colonie. Ceci explique la forme de ce cylindre plat (ceci augmente son moment d’inertie) choisi par Kalpana One. De plus, la colonie dispose de plusieurs contrepoids situés sur les extrémités d’un câble comme système actif de contrôle de la précession. La taille de Kalpana One est la minimum indispensable pour créer une gravité similaire à la terrestre en tournant pas plus de deux révolutions par minutes (et maintenir ainsi les forces de Coriolis sous contrôle). La masse de l’habitat serait de quinze millions de tonnes, la plus grande partie serait régolite lunaire afin de protéger les habitants de la radiation.

Les trois modèles “classiques” de colonie spatiale.

Au cours de l'histoire, plusieurs scientifiques et chercheurs ont réfléchit sur les caractèristiques que devait posseder une colonie spatiale. Ils ont trouvé d'ingénieuses solutions aux nombreux problèmes qui peuvent surgir lors de la colonisation de l'espace avec ces habitats.

Colonie spatiale Kalpana One. En bas, l’intérieur (spacehabs.com).